Domenica 8 marzo 2015 la lunga malattia contro cui Alessandro Lami lottava da tanto tempo se lo è portato via.

Alessandro aveva trasmesso l’amore per la ricerca, per il sapere, ai tantissimi giovani che aveva avuto modo di conoscere durante la sua carriera di studioso.

Eppure io ho l’edipica presunzione di pensare che le lezioni più importanti e belle e dolci siano state quelle che non ha tenuto per lavoro, quelle che nascevano spontanee nei nostri viaggi in macchina a Pisa, o quando parlavamo nascosti dietro i libri e il pianoforte in salotto o sul lettone, che conquistavo faticosamente solo per pochissimo tempo.

In questi brevi momenti durati quasi ventinove anni, Alessandro mi comunicava la sua visione del mondo, e tra una laconica alzata di sopracciglio e un occhiolino divertito mi dimostrava una complicità estrema, che mi gratificava come nient’altro. Mai.

E queste lezioni intime e familiari qualcosa davvero me lo hanno insegnato. Ho imparato che la libertà di pensiero è la cosa più importante che abbiamo, ho imparato a non rinunciare mai ad un sacrosanto orgoglio, a rispondere a colpi di signorilità anche a chi, soprattutto a chi, non lo merita. Ho imparato che la vita privata è politica.

Ora è con un dolore sovrumano espresso in un modo che avresti capito solo tu, con un’angoscia strozzata e composta che scopro spesso trasformarsi in un sorriso, che ti saluto, stavolta per sempre.

Ciao Alessandro.

Ciao professore.

Ciao babbo,

la tua Nene

È un libro del 1948. Eppure non tratta del dopoguerra.

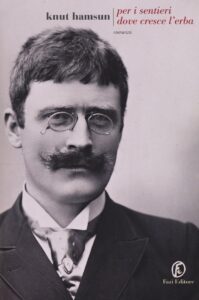

O meglio, apparentemente lo fa: il grande autore norvegese racconta in queste pagine autobiografiche gli ultimi anni della sua vita, il triste epilogo di un novantenne internato in ospedali psichiatrici, umiliato, offeso e condannato poi a pagare, letteralmente, le sue colpe di simpatizzante nazista.

Si tratterebbe quindi di un diario strettamente e vividamente ancorato al dopoguerra.

O no?

Appare piuttosto straniante invece (e ciò accade fin dalle prime pagine) come risulti essere un lucido sguardo su un’adesione (peraltro contestatissima) a ideali pangermanici, romanticamente nazionalistici, precursori, certo, di un capitolo odioso della storia mondiale, ma comunque figli del loro tempo, privi del filtro che noi, nipoti dei vincitori, applichiamo ad ogni aspetto di quegli anni.

Hamsun non risulta minimamente celebrativo, semplicemente l’ombra del nazismo e la figura del Führer non sono vissute come paradigmatiche del male. Questa è una visione odierna, e non si può peccare di astoricismo nel valutare il pensiero: si deve collocare nella storia, nel contesto, nell’ideologia, del resto la storia la fanno i vincitori, e questa guerra, questa Guerra, l’ha vinta chi pure ha distrutto Dresda dalle fondamenta, chi ha sterminato decine e decine di migliaia di civili con l’atomica.

Lo sguardo di Hamsun contiene il fatalismo dell’uomo anziano che vuole raccontare senza vergogna un punto di vista che appartiene piuttosto al fanciullo, circuito da un’ideologia complessa, romantica, crudele, prevaricatrice, profondamente e intrinsecamente ingiusta. Un’ideologia che continua peraltro ad essere massicciamente presente nell’Europa del 2014, a riprova del fatto che i ‘giorni della memoria’, privati di una comprensione profonda e di un’indagine storica che parli all’intelletto e non all’istinto, non si limitano ad essere inutili, ma sono anche dannosi.

Hamsun sostiene più volte di non essere stato a conoscenza delle torture naziste in Norvegia e delle persecuzioni degli ebrei. Certo, egli potrebbe mentire, ma è già risultato comunque vero anche per altri che nell’ebbrezza ideologica non si sia dato troppo peso alla barbarie, non ci si sia preoccupati di una valutazione ‘equilibrata’, non si siano messi in conto ‘eccessi’ ingiustificabili, che addirittura ci si sia troppo facilmente ‘dimenticati’. L’esperienza storica inoltre dimostra, senza negare la barbarie della Shoah, che l’uomo armato si comporta sempre nello stesso modo, non è certo una prerogativa unicamente nazista.

Ecco, assistere al processo di un simpatizzante nazista avendo il suo punto di vista, la sua voce narrante, ci permette esattamente questo: comprendere la genesi degli innumerevoli nazismi planetari, e attenzione, non per questo giustificare quello tedesco, ma condannarli tutti.

Capire la fascinazione per la barbarie, esplorarla, vuol dire davvero sconfiggerla, perché diversamente da quanto sostenuto da Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere non è di per sé sufficiente.

Anche stilisticamente inoltre il nucleo più intimo dell’opera appartiene di diritto al 1945: sono infatti le piccole violenze, i minimi tormenti che fiaccano costantemente il protagonista a colpirci di più. Le suore che quando portano il pranzo all’internato fanno attentamente in modo di rovesciare minestra e caffè sul vassoio rappresentano un understatement di una potenza espressiva totale: le torture ridotte, le minuscole angherie quotidiane, risultano ancora più tragiche nel loro tono minore.

Questo artificio retorico, oltretutto usatissimo nelle descrizioni letterarie e cinematografiche riguardanti per l’appunto la narrazione delle persecuzioni naziste, possiede un’incredibile capacità: il particolare tragico minimo acquista valore massimo poiché getta luce su una crudeltà meschina, quasi inutile.

Tutto ciò è inoltre narrato da Hamsun senza la minima autocommiserazione, cosa che accentua la crudeltà del gesto e la condizione miserabile del vecchio, e che ricorda vagamente il don Pietro di Roma città aperta (magnificamente interpretato da Aldo Fabrizi) e la celebre frase “Gli occhiali… pazienza”, riferita ai torturatori tedeschi che lo spingono violentemente nella cella rompendogli gli occhiali.

Hamsun accetta ogni tipo di trattamento con un’atarassia data probabilmente dall’età, ed è illuminante il suo chiedersi se ciò che egli subisce oggi sarà indagato domani: «Ero un vecchio, ed ero sordo, ma ero anche sano come un pesce quando venni strappato alla vita normale e al mio lavoro per venire rinchiuso. Un giorno forse, al Signor Procuratore verrà chiesto di rendere conto del suo comportamento unilaterale e incomprensibile nei miei riguardi».

Espressa in questi termini, la storia ci sembra un ciclico ripetersi di tirannie più o meno abominevoli, in cui le persone coinvolte a vario titolo di responsabilità, saranno chiamate a rispondere spesso arbitrariamente.

Knut Hamsun nacque nel 1859 in un piccolo paesino della Norvegia centrale; dopo una giovinezza segnata dalla fame e dalla povertà e dedicata alla letteratura, ottenne la fama mondiale con la pubblicazione del romanzo semiautobiografico Fame e il premio Nobel nel 1920. Le sue opere sono pervase da un misticismo naturale, da un’inquietudine palpabile e da un moto perpetuo all’interno dei paesaggi naturalistici norvegesi.

Grande estimatore della cultura tedesca, e sostenitore del governo Quisling, fu accusato di collaborazionismo con il partito nazifascista norvegese (mai peraltro dimostrato) e costretto a pagare una multa spropositata. Narrò il suo processo in questo suo romanzo autobiografico Per i sentieri dove cresce l’erba.